LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

(avec la collaboration de Robin Faricier)

Au départ, c’est-à-dire il y a plus de 35 ans maintenant, on ne trouvait que des cardiofréquencemètres. Désormais pour sortir faire le tour du quartier en courant, si vous n’avez pas de cardio/altimètre/GPS/thermomètre/boussole/machine à laver le linge, vous passez pour un has-been. Blague à part, un sondage réalisé sur un marathon en Allemagne a montré que 75% des coureurs utilisaient une (ou plusieurs pour près de 9% des coureurs) technologie(s) portable(s) (Pobiruchin et al., 2017), les plus geeks étant les hommes entre 40 et 50 ans. D’après le baromètre du running, 80% des coureurs utilisent une application mobile dans leur pratique, essentiellement pour visualiser les statistiques de leurs sorties. On trouve à l’inverse des personnes réfractaires à ces outils, y compris à haut-niveau, au premier rang desquels Christophe Malardé, entraineur de François D’Haene : « les nouvelles technologies ? Je fais la démarche de fuir les aspects numériques mais c’est un choix humain, pas de coach. Reconnectons-nous : mais à la nature ».

En fournissant un biofeedback immédiat à l’athlète, les outils technologiques permettent de répondre à deux questions : qu’est-ce que je suis en train de faire (charge externe) ? Comment mon corps s’adapte/réagit à cet entrainement (charge interne) ? La montre connectée est devenue le couteau suisse du coureur. Aujourd’hui, certains modèles de montres vont même jusqu’à fournir des informations aussi poussées que la saturation en oxygène, la quantité de sommeil, l’état physique et même la qualité de l’entrainement. Enfin… en théorie, tout n’est pas validé scientifiquement. Le prix de ce type de montre est proportionnel au nombre de fonctionnalités (loin d’être toutes utiles), son poids et sa batterie, qui sont des éléments également importants à prendre en compte à l’achat. Les montres d’entrée de gamme fournissent des mesures de base telles que la durée, la distance ou encore le dénivelé. Ce type de montre est largement suffisant pour une personne commençant la course à pied. Avant d’acheter une montre, il est important de savoir dans quel but celle-ci sera utilisée. Il est fortement recommandé de discuter avec un expert qui saura vous orienter. Voyons cela en détails.

La fonction cardiofréquencemètre

Chaque fabriquant a ses points forts et ses points faibles : ergonomie et poids de la montre, confort de la ceinture cardio, qualité du capteur optique, possibilité d’enregistrer la fréquence cardiaque en mode battement par battement (voir l’encadré sur la variabilité de la fréquence cardiaque au chapitre 5), autonomie, facilité d’utilisation du logiciel de traitement, etc.

L’utilisation d’un cardiofréquencemètre a deux intérêts majeurs :

- à l’entraînement pour se caler sur les bonnes allures lorsque vous faîtes du travail de type interval-training ou fartlek (cf. chapitre 2)

- en course, pour contrôler dans les 1ères heures que vous n’êtes pas en surrégime… ou pour vous donner un petit coup de pied dans le derrière si vous descendez vraiment trop bas après 15 heures de course !

Le besoin d’utiliser cet engin est inversement proportionnel à l’expérience du coureur. Ceci étant dit, même les coureurs au long passé sportif gagneront à le ressortir de temps en temps. Depuis quelques années, la fréquence cardiaque peut être mesurée par des capteurs optiques (basés sur l’émission et la réception d’une lumière émise par la montre ou un brassard) qui peuvent remplacer les ceintures cardio originelles directement positionnée au niveau du cœur pour mesurer son activité électrique (un genre d’électrocardiogramme simplifié). Les ceintures cardio sont plus précises mais augmentent les risques de frottement, ce qui peut être limitant sur une épreuve d’ultra-endurance, contrairement au capteur optique directement intégré à la montre. A l’inverse, la validité de la mesure via capteur optique peut être modifiée par la pigmentation de la peau, la lumière, les vibrations, ou le serrage de la montre. Pour savoir si les capteurs optiques fonctionnent, rendez-vous ici : https://www.montre-cardio-gps.fr/est-ce-que-les-capteurs-cardio-optiques-peuvent-remplacer-les-ceintures/. Généralement, les montres équipées d’un capteur optique sont également compatibles avec des ceintures cardiofréquencemètres thoraciques qui restent tout de même le gold-standard (Gilgen-Ammann et al. 2019; Navalta et al., 2020).

Les dispositifs de géolocalisation

Dans l’étude réalisée lors de l’épreuve marathon dont nous avons parlé plus haut (Pobiruchin et al., 2017), ~45% des technologies utilisées étaient des montres GPS. Les montres GPS, via un système de géolocalisation (point de croisement de 4 satellites minimum : 3 pour la position et 1 pour l’altitude), permettent de suivre le déplacement en temps réel et donc de connaitre la vitesse. De nombreux traileurs se sentent aujourd’hui tout nus s’ils sortent sans leur montre GPS. Alors gadget pour frimer sur les réseaux sociaux ou vrai outil pour l’entraînement ? On ne se prononcera pas. Certes, cela permet d’avoir immédiatement au retour de la séance les kilomètres parcourus, la vitesse moyenne, le D+ et ainsi tenir à jour son carnet d’entraînement. Il est vrai que la vitesse reste un paramètre clé pour contrôler l’intensité de son entrainement et/ou en compétition. En définissant un objectif de séance (e.g. 10 km en 60 min), le coureur aura l’information s’il est en avance ou en retard sur son objectif : parcourir un kilomètre toutes les 6 minutes. Sur certains modèles de montre, il est possible d’ajouter une alarme sonore (e.g. tous les kilomètres) pour contrôler si l’objectif que l’on s’est fixé est respecté. A condition de courir exclusivement sur du plat. Bref, si vous êtes très rigoureux sur votre planification ou si vous avez un entraîneur personnel, cela peut être utile. Une chose est sûre : il faut avoir du temps à ‘perdre’ pour pouvoir s’en servir autrement que par jeu.

La précision des montres GPS peut être influencée par des paramètres propres à la montre comme la fréquence d’échantillonnage. En général elle est de 1 Hz, c’est-à-dire qu’une position est localisée chaque seconde. Ainsi, si l’intervalle d’enregistrement des données est réduit, sur des parcours avec des changements de direction, la montre ne suivra pas ces changements, mais tracera une ligne droite et donc sous-estimera votre distance et donc votre vitesse… jusqu’à 9% (Gilgen-Ammann et al., 2020). Les éléments de l’environnement tels que les immeubles, les arbres, les tunnels peuvent masquer la localisation de la montre GPS et ainsi altérer sa précision[1]. Cette dernière est aussi moins bonne en courant qu’en marchant et en vélo (Gilgen-Ammann et al., 2020). Les marques de montres ne disposent pas toutes du même dispositif de mesure, ce qui peut influencer la qualité de la localisation et explique en partie les différences de prix. Ainsi, certaines utiliseront le système de localisation GPS (Américain) ou GLONASS (Russe) ou encore plus récemment Galileo (Union Européenne). Ce qui différencie ces trois systèmes est le nombre total de satellites pouvant être utilisés (31, 27 et 22, respectivement) (Gilgen-Ammann et al., 2020). Sur certains modèles, il est possible de combiner les systèmes pour augmenter la rapidité de la localisation, mais dans ce cas la batterie se déchargera aussi plus vite. A l’entrainement, il peut être intéressant de connaitre avec précision la distance parcourue et le dénivelé. À l’inverse, en compétition et d’autant plus si celle-ci est longue, l’usage d’un seul système de localisation semble plus approprié car le plus important reste de savoir combien de distance il vous reste à parcourir entre deux points de ravitaillements et ceci tout au long de la course. Il faut protéger sa batterie (plus d’infos ici : https://www.montre-cardio-gps.fr/quest-ce-qui-est-mieux-avec-le-glonass-quavec-le-gps et là : https://www.montre-cardio-gps.fr/precision-des-montres-gps-polar-en-tete.

Ces mêmes dispositifs de géolocalisation permettent de mesurer l’altitude et de ce fait le dénivelé parcouru. Pour un coureur de trail, le dénivelé est une mesure centrale pour contrôler la charge d’entrainement et l’effort en compétition. A la montée comme à la descente car une sous-estimation du dénivelé négatif, entraine une sous-estimation du travail musculaire et peut favoriser le risque de surentrainement. La méthode classique de mesure se base sur des calculs de géométrique avec un point de référence (la mer) et des points de localisation. Toutefois, avec cette méthode classique, l’altitude est dépendante de la fiabilité et de la précision des mesures du GPS. Il existe un autre système de mesure de l’altitude basé sur la pression atmosphérique, l’altimètre barométrique qui mesure comme son nom l’indique l’altitude grâce à un baromètre intégré à la montre. C’est plus précis pour calculer le dénivelé mais moins pour une altitude absolue. Certaines montres combinent les avantages des deux méthodes de mesure et fournissent des relevés d’altitude et des valeurs de montée/descente plus précises par rapport aux montres dotées uniquement d’un GPS.

Les capteurs de puissance

Plus récemment sont apparus en course à pied les capteurs de puissance à l’instar de ce qui se fait en vélo depuis de nombreuses années. Equipés d’accéléromètres, les capteurs de puissance, que l’on positionne au niveau du pied, peuvent évaluer la vitesse de déplacement et, de façon indirecte, la puissance mécanique produite en courant. Certains athlètes les utilisent, par exemple Nicolas Martin et Mathieu Delpeuch. Les avantages de ces capteurs sont d’être autonomes, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin de données de géolocalisation via des satellites, et peuvent être utilisés quelle que soit la pente. Il peut être intéressant de combiner les données de fréquence cardiaque et de puissance. Ce ratio puissance/fréquence cardiaque a été vendu comme un indicateur de l’efficacité de déplacement. Mais tout cela reste approximatif et on serait bien inspiré de ne pas y accorder trop d’importance. De plus, les données issues de ces capteurs sont assez reproductibles à la course mais la fiabilité des données à la marche est plus débattue (Navalta et al., 2019; Pinedo-Jauregi et al., 2022), ce qui peut être un paramètre limitant dans le cadre d’une épreuve d’ultra-trail.

L’utilisation concrète des variables délivrées par les capteurs de puissance n’est pas encore très claire. Bien sûr, en théorie, les informations données sur la technique de course (e.g. cadence, temps de contact, longueur de pas, voire extrapolation des forces au sol) pourraient permettre d’optimiser sa foulée et donc son coût énergétique. Deux bémols cependant. D’une part, la précision n’est pas toujours au rendez-vous : si on veut la cadence, cela fonctionne mais si on s’intéresse à des paramètres plus fins comme les variations verticales du centre de gravité ou les forces d’impact au sol, c’est déjà beaucoup moins bon (Pairot de Fontenay et al., 2020). D’autre part, on a vu plus tôt dans le livre qu’on était naturellement doué pour déterminer la foulée qui nous convenait. En théorie toujours, en mesurant par exemple les déséquilibres entre pied droit et pied gauche, on pourrait prévenir les blessures. Tout cela reste à prouver. Quoi qu’il en soit, aucun des entraineurs que j’ai pu interroger ne considère ces capteurs comme essentiels dans l’entrainement.

Les derniers-nés : les capteurs de glycémie et d’oxygénation musculaire

Les capteurs de glycémie (ou CGM pour Continuous Glucose Monitoring) étaient à la base destinés à aider les personnes diabétiques. Malgré un coût onéreux, les CGM commencent à être utilisés dans le monde médical grâce notamment à la possibilité de mesure en quasi-instantané du taux de glucose dans le liquide interstitiel à l’aide d’un capteur placé sur la peau (principalement vers le pancréas ou à l’arrière du bras) connecté au téléphone du patient et permettant de réduire la fréquence d’apparition d’hypoglycémie et ainsi d’augmenter la qualité de vie des malades (Haak et al. 2017). On peut dès lors faire le lien avec les épreuves de trail running et particulièrement d’ultra où la gestion des stocks énergétiques est centrale pour augmenter ses chances de performer ou d’atteindre la ligne d’arrivée. La capacité à maintenir à un niveau stable la glycémie permet de limiter la baisse de vitesse en fin d’épreuve (Ishihara et al., 2020; Sengoku et al. 2015). Toutefois, aucune étude à notre connaissance ne s’est pour le moment intéressée à l’effet du monitorage de la glycémie en continu au cours de l’épreuve sur la performance. On sait que c’est possible y compris sur des épreuves longues (Francois et al., 2018) mais on ne sait pas si c’est utile. Pour cela, il faudrait déjà avoir un retour en direct sur la glycémie sur la montre. Aujourd’hui, pour avoir accès à ces informations en direct, l’utilisateur doit avoir son smartphone à proximité car il n’existe pas encore actuellement de connexion directe entre les montres et les CGM. Ça ne saurait tarder. De plus, la précision de ces capteurs est questionnable : un article de 2020 recensant les études ayant mesuré la précision de différents modèles de capteurs a mis en évidence une différence moyenne avec la méthode de mesure de référence de 12 à 20% selon les modèles, chez des personnes atteintes de diabète de type 1 à l’exercice (Moser et al., 2020). Notez que ces capteurs sont interdits en compétition par l’Union Cycliste Internationale.

Parmi les autres données actuellement en train d’envahir le marché, on trouve aussi les mesures d’oxygénation du sang, voire d’oxygénation du muscle (Born et al., 2017). Ces techniques existent depuis très longtemps dans le domaine médical ou celui dans la recherche, la nouveauté est leur utilisation au quotidien. Là encore, leur effet concret sur la performance reste à prouver. Toujours dans le domaine de la recherche, il existe aussi des gélules contenant des capteurs de température centrale, développées notamment par la BodyCAP®, une entreprise française. Nous les avons notamment utilisées lors d’une étude sur le Grand Raid de la Réunion pilotée par le Dr Nicolas Bouscaren[2]. Je doute cependant que cela soit un jour utilisé en routine par les athlètes. On pourrait aussi citer les actigraphes ou bandeau pour mesurer le sommeil. Sport nature vous avez dit ? Le risque de toutes ces nouvelles technologies, outre devenir addict et passer plus de temps à compiler les données qu’à courir, est de moins faire appel à son ressenti qui doit rester un élément central de votre entrainement. Jean-Michel Faure-Vincent, manager du team Salomon, considère même que les informations multiples données par les différents capteurs peuvent parasiter le coureur.

[1] Plus d’infos : https://www.montre-cardio-gps.fr/les-7-erreurs-que-fait-regulierement-votre-montre-gps

[2] Nicolas réalise son doctorat sous ma direction et celle du Prof Sébastien Racinais, expert mondial en thermorégulation.

CHALEUR ET PERFORMANCE

Par le Dr Nicolas Bouscaren.

Plusieurs études ont évalué les effets des conditions environnementales sur la performance, sur différentes épreuves et distances… Jusqu’au marathon. En effet, très peu d’étude se sont finalement intéressées à l’influence de la chaleur sur la performance en ultra-endurance comparativement à la riche littérature que l’on retrouve sur le marathon.

Les analyses des résultats de la totalité des finishers sur le marathon de Boston de 1897 à 2018 révèle que pour toute élévation de 1°C de température les coureurs perdent en moyenne 1 min 53 sur la durée de la course, avec les performances les meilleurs pour des températures relativement froide (7-10°C pour la totalité des coureurs et 0-6° pour le top 100). Si l’on regarde les performances sur les championnats du monde d’athlétisme fournis par l’IAAF de 1999 à 2011 on peut s’apercevoir que sur les événements au-delà du 1500 mètres (5000 mètres, 10000 mètres, marathon) les athlètes sont plus lent de ~2% (5000m) à ~3-4% (marathon) pour les épreuves se déroulant en environnement chaud (>25°C) par rapport à des épreuves se déroulant en environnement tempéré (<25°C). Ce constat est d’ailleurs parfaitement opposé pour les épreuves de sprint (100m ou 200m) ou les performances sont ~2% meilleures en environnement chaud. Pour les exercices explosifs tels que les sauts, les sprints ou les lancers une augmentation de la température corporelle s’accompagne d’une augmentation de la température musculaire bénéfique à la performance.

Effets de la température sur la performance en fonction de la distance de course. D’après Guy et al. (2015).

Au regard, de ces résultats on pourrait arguer que plus la distance et la durée de course s’allongent et plus l’impact de la température sur la performance est important, et donc que les conditions environnementales chaudes auront un effet délétère majeur en ultra-endurance. Mais comparer et extrapoler ce que nous dit la littérature sur marathon aux épreuves d’ultra-endurance nous parait à minima hasardeux, les disciplines étant complètement différentes. Tout d’abord là où les marathons sont habituellement courus dans les grosses viles occidentales en climat tempéré, les épreuves d’ultra-endurance se déroulent plus fréquemment dans des environnements extrêmes avec des températures parfois supérieures à 30°C et des pourcentages d’humidité pouvant dépasser les 70% Marathon des Sables, la Western State Endurance run, la Bad Water, Le Grand Raid de La Réunion… En plus des contraintes environnementales directement sur site, les destinations bien souvent exotiques où se déroulent ces épreuves peuvent rendre la préparation difficile (vol long-courrier, jet lag, difficulté d’acclimatation, déshydratation). Sur le plan de la production de chaleur métabolique décrite précédemment, l’utilisation de bâtons, la course en montée (dénivelé important) augmentent le recrutement musculaire et diminuent l’économie de course, augmentant de fait la production de chaleur endogène. Inversement les allures de course sont plus faibles que sur marathon et les portions de marche diminuent très fortement cette production de chaleur endogène. Là ou un marathon va se courir autour de 70 à 75% de sa VO2max, on est au mieux à 50% sur une épreuve d’ultraendurance (la production de chaleur métabolique en sera donc d’autant plus réduite).

La Western State Endurance Run est un ultratrail de 161 kilomètres et 5500 mètres de dénivelé positif se déroulant au nord des Etats Unis dans les montagnes du Sierra Nevada. En 2006 les coureurs ont connu des conditions environnementales très chaudes avec des températures allant jusqu’à 38.0°C et 56% d’humidité, contre l’année d’après des températures plus clémentes (30.6°C et 43% d’humidité au maximum). Les chercheurs ont alors constaté que pour tout niveau de coureur les allures de course étaient plus lentes en 2006 par rapport à 2007. La réduction d’allure était comprise entre 35 et 45 sec/km durant l’année chaude avec un impact plus important chez les meilleurs coureurs, contrairement à ce qui était démontré sur marathon.

RECOMMANDATIONS SCIENTIFIQUES SUR LA NUTRITION EN ULTRA-ENDURANCE

EN CONSTRUCTION

LE REGIME CETOGENE

Par Travis Schiller-Brown et Phanélie Berthon

Pourquoi un régime pauvre en glucides ?

Un régime nutritionnel cétogénique (hyper lipidique et hypo glucidique) est devenu peu à peu populaire, notamment en Amérique du Nord. Même s’il ne s’agit pas vraiment d’un concept nouveau, plusieurs éléments ont révélé son intérêt dans le domaine de l’ultra-endurance. L’organisme s’appuie sur deux sources principales d’énergie au cours d’un exercice : les glucides et les lipides. Les glucides constituent une source hautement énergétique et rapidement disponible ; contrairement aux corps gras, ils sont utilisés à haute intensité. A faible intensité, l’organisme peut toutefois puiser son énergie au sein des lipides.

Le problème des glucides est que leurs stocks sont assez limités (typiquement, 2500 Kcal), et lorsqu’ils viennent à être épuisés, l’intensité de l’effort chute alors brutalement (le fameux « cogner le mur »). Au contraire, les lipides sont stockés dans des proportions bien plus élevées (15 fois plus). Dans une course telle que l’UTMB®, les coureurs vont dépenser en moyenne entre 12000 et 15000 Kcal, c’est-à-dire bien plus que les réserves de glycogène !

Assurer la fourniture d’énergie sur la base du seul glycogène signifierait un apport constant de glucides, que tous les ultra-marathoniens vous décriront comme quelque chose de difficile à réaliser.

Le concept derrière le régime cétogénique est d’optimiser la capacité du corps à utiliser les lipides, économisant ainsi les réserves de glycogène. L’adaptation à ce régime conduit à l’utilisation d’une proportion plus élevée de corps gras, et cela à un niveau d’intensité plus élevé. Même si le glycogène reste le carburant principal du muscle lors d’efforts à intensité maximale, ce n’est plus le cas en ultra-endurance, où les niveaux d’intensité sont bien moindres. Des expériences récentes ont montré que lors d’une séance d’endurance de 3 heures réalisée à 65% de VO2max, la part des glucides « brûlés » pouvait s’abaisser à moins de 15% après un régime cétogénique, alors qu’elle s’élève à 40% dans le cas contraire. L’économie du glycogène s’avère alors manifeste.

Cette stratégie est intéressante car elle évite de solliciter une seule source de carburant. Ainsi, sur une course de 160 km, la part du glycogène pourrait devenir inférieure à 2000 Kcal (pour un coureur de 70 kg). C’est très avantageux pour le coureur, qui aura moins besoin de s’alimenter en course, limitant ainsi le risque de troubles gastro-intestinaux. Le flux sanguin peut alors être détourné de la filière gastrique, moins sollicitée, au profit notamment de la peau, et permettre ainsi une meilleure évacuation de la chaleur.

Comment réaliser ce régime ?

De nombreuses théories ont été proposées sur la manière d’optimiser ce régime, que l’on peut retrouver dans plusieurs ouvrages détaillant les tenants et les aboutissants de sa mise en pratique.

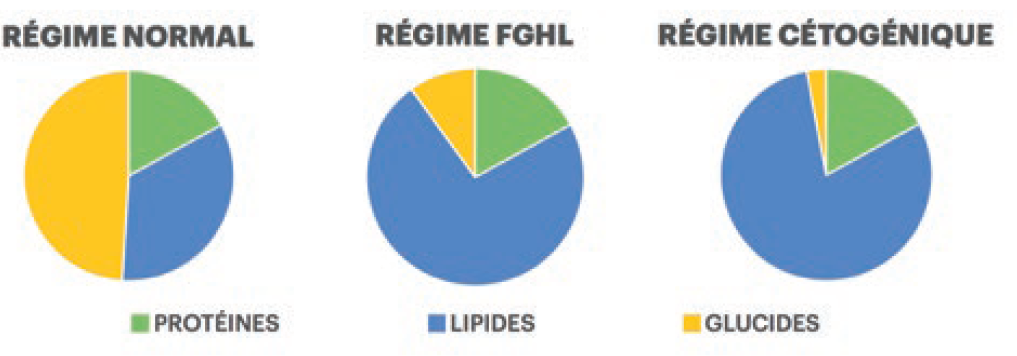

Suivant la philosophie adoptée, les régimes peuvent être groupés en deux catégories :

- Régime FGHL (« faible en glucides, haut en lipides ») faiblement sucré, avec 69-76% de lipides, 13-21% de protéines, et 7-14% de glucides

- Régime extrême, avec 80% de lipides, 17% de protéines, et 3% de glucides

Ces régimes diffèrent assez fortement de la situation classique, pour laquelle l’apport calorique est assuré à 49% par les glucides, 34% par les lipides et 17% par les protéines.

Ces trois régimes assurent un même niveau d’apport de protéines, mais avec des contributions très différentes des lipides et des glucides. Le régime cétogénique extrême abaisse l’apport de glucides à moins de 3%, ce qui impose à l’organisme de produire des corps cétoniques, une source secondaire d’énergie mobilisable, notamment pour le cerveau. Le régime FGHL produit également des corps cétoniques, mais à un niveau moindre. Ces deux régimes maintiennent des apports normaux en protéines, ce qui est essentiel dans la mesure où l’organisme pourrait alors convertir les protéines du corps en glucose, limitant de la sorte l’intérêt du régime cétogénique.

Lors de la mise en place du régime, il y a une période (typiquement, les trois premiers jours) au cours de laquelle les réserves glycogéniques de l’organisme sont fortement abaissées, sans production de corps cétoniques. Cela peut conduire à une sensation de léthargie, associée à des sautes d’humeur. Après cette période, la production de corps cétoniques s’accroît progressivement.

Parallèlement, du fait de ces adaptations, les performances sportives sont dégradées. Ces adaptations peuvent s’étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aussi, il est préférable de ne pas engager un tel régime à proximité d’une compétition majeure.

En quoi consiste ce régime ?

Petit-déjeuner : jambon, oeufs brouillés, café avec crème entière

Déjeuner : salade verte avec noix, avocats, sardines à l’huile d’olives

Dîner : Steak et légumes pauvres en amidon

Complément : noix, fromage, lait de noix de coco

Les inconvénients

Malgré les bénéfices potentiels d’un régime appauvri en glucides, il existe certains inconvénients. Le principal concerne la réduction de la capacité à réaliser des exercices à intensité élevée. Même si le corps a « appris » à consommer plus de lipides, les glucides restent nécessaires pour assurer la réalisation d’efforts maximaux. Chez un individu sans réserve glycogénique, la réalisation d’efforts intenses reste donc compromise. Par conséquent, un tel régime est assurément à proscrire dans un contexte d’efforts courts et intenses. Mais vous, en théorie, vous préparez l’UTMB®.

De plus le régime cétogène entrave l’homéostasie musculaire, et augmente le catabolisme. Il diminue les capacités de force et d’hypertrophie musculaire. Ce régime augmente le déséquilibre oxydatif (majoration de la carence en Q10) et dans sa phase initiale de « cétoadaptation » augmente l’immunodépression, la carence en fer et la perméabilité intestinale. Des travaux complémentaires demeurent nécessaires pour consolider les bases scientifiques du régime cétonique et ses effets indésirables. Cependant, il y a tout lieu de croire qu’il existe une très forte susceptibilité individuelle dans la réponse de l’organisme à ce type de régime. Pour savoir si ce régime peut vous convenir, il n’y a pas d’autre issue que de l’essayer.

L’obstacle majeur à ce régime est son intégration à la vie quotidienne. Notamment dans le cadre d’une vie sociale, un tel changement d’habitudes alimentaires peut être difficile à concilier avec les modes alimentaires des gens qui vous entourent. Enfin, du fait des modifications profondes imposées à l’organisme, ce régime doit être entrepris de manière progressive et encadrée.

Un dernier mot

Le régime cétogénique n’offre pas une certitude absolue de gain de performance, mais dans certaines situations il peut s’avérer très intéressant. Il convient de l’essayer sur plusieurs mois, et d’observer la manière dont votre organisme réagit. D’une manière générale, il pourra être recommandé aux coureurs d’ultra-endurance, exposés à des climats chauds, et ayant une certaine fragilité gastro-intestinale. Pour les amateurs d’efforts brefs et intenses, un plat de pâtes restera encore la meilleure solution ! Au final, il s’agit clairement d’un domaine en plein essor, soulevant de nombreuses questions. Il y a tout lieu de penser que ce domaine devrait évoluer rapidement au cours des prochaines années.

Et si la nutrition, c’était dans la tête ?

Beaucoup d’études montrent que l’on améliore assez nettement la performance grâce à à un ravitaillement pendant l’effort. Toutefois, dans ces études, les sujets sont souvent placés dans des circonstances particulières (à jeun, etc.). Lorsque l’on regarde les effets d’une prise de boisson énergétique dans des conditions proches de la compétition, c’est moins spectaculaire (Peltier et al., 2012). Retenons toutefois l’essentiel : cela reste utile. Pendant des années, on a expliqué ce phénomène par l’apport des glucides aux muscles actifs. Mais une étude est venue contredire cette explication classique (Carter et al., 2004). En effet, si le glucose est directement perfusé dans les veines plutôt qu’assimilé sous forme de boissons énergétiques – l’apport en carburant restant le même – l’impact sur la performance disparait. Cela signifie donc que le simple fait d’avoir quelque chose de sucré en bouche à un moment donné de l’effort compte plus que l’apport énergétique proprement dit ! Cette hypothèse a été confirmée de superbe manière par deux études publiées récemment dans de revues scientifiques de renom (Carter et al., 2004; Chambers et al., 2009) : la performance était améliorée par le simple fait de se rincer la bouche avec une solution glucosée par comparaison à un placebo au goût sucré de type aspartame. Pas besoin de boire le liquide. Il suffisait de s’en gargariser avant de le recracher. Par imagerie médicale, on a pu voir alors que ce passage de la solution glucosée dans la bouche activait une zone du cerveau associée notamment à l’anticipation de récompenses. Etonnant non ?

LES BOISSONS ENERGETIQUES

Par le Dr Samuel Maraffi

Premièrement, il ne faut pas confondre les boissons dites ‘énergisantes’ et les boissons ‘énergétiques’. Les premières, celles qui vous donnent des ailes, sont inadaptées à la pratique sportive (concentration trop élevée en glucides rapides, composés inadéquats à l’effort, acidité, hypertonicité, …). Enfin les secondes, qui constituent l’objet de cet encadré, dont le but est d’apporter macro et micronutriments, et d’hydrater le sportif.

Fort des constats précédents, on pourrait rêver d’une boisson qui assure l’entièreté des enjeux en ultra-trail, à savoir : apporter les substrats énergétiques, limiter l’épuisement des stocks, hydrater convenablement sans surhydrater, ne pas créer de troubles digestifs, apporter les minéraux, vitamines utiles pour l’organisme durant l’effort, limiter la destruction musculaire, la dépression immunitaire et enfin limiter la fatigue.

Cette boisson peut être maison. La complexité réside dans le fait de trouver les bons dosages pour la concentration et la tonicité… ainsi que les bons produits… L’eau seule, vous l’aurez compris, ne permet pas de remplir les objectifs précédents.

Les boissons énergétiques ne sont pas à réserver à la course. D’une part parce qu’il vous faut les tester à l’entraînement et d’autre part car une utilisation régulière à l’entraînement permet peut-être d’améliorer vos défenses immunitaires. Cela pourrait être lié aux stocks de glutamine, un acide aminé clé dans le système immunitaire et qui peut être consommé à l’exercice prolongé quand le glycogène vient à manquer. Les études sur les effets d’une supplémentation en glutamine sont toutefois contrastées, la moitié environ montrant que cela est bénéfique et l’autre moitié qu’il n’y a pas d’effets. La prise d’acides aminés branchés lors des grosses charges d’entraînement semble également positive pour l’immunité tout comme la consommation de glucides à l’effort.

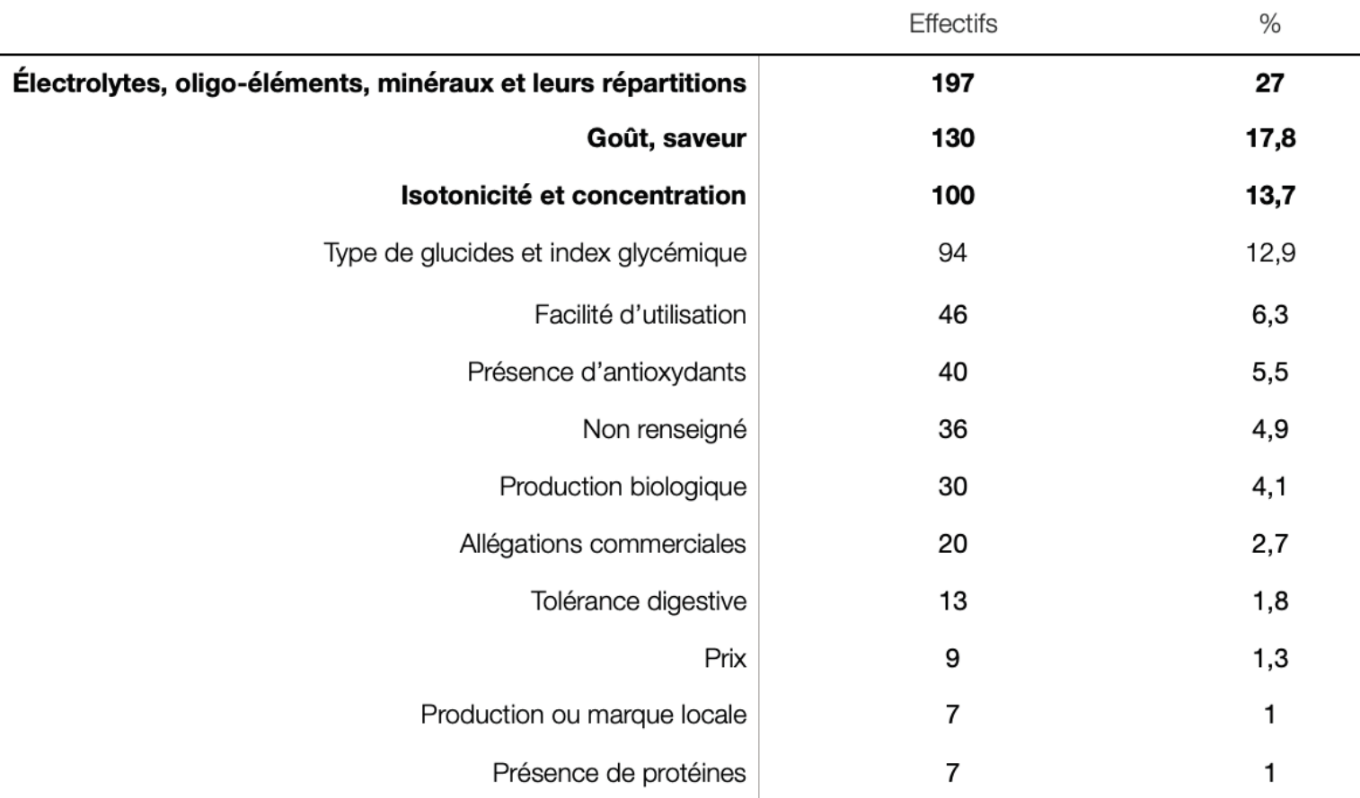

Les critères de choix d’une boisson d’effort jugés les plus importants par les coureurs sont (Extrait de la thèse de médecine de Margaux Valla :

Comment choisir et utiliser sa boisson en ultra-trail ? Voici quelques éléments clés issus de la littérature scientifique qui peuvent vous aider dans votre choix de boisson.

1- Savoir lire les étiquettes. Les ingrédients y sont notés par ordre de quantité présente dans la boisson. La première remarque sera de dire que plus il y a d’ingrédients (avec des noms barbares, d’allure chimique avec des lettres et des chiffres) plus il y aura de risque de troubles digestifs, et plus cette dernière s’éloignera d’une production « naturelle ». Vous l’aurez compris la tolérance digestive est un élément majeur à prendre en compte !

2- Ensuite prenez note du type de glucide de votre boisson (le nom qui se termine en « ose » : glucose, sirop de glucose, dextrose, fructose, saccharose, … et « maltodextrine aussi). En vous référant à l’index glycémique de ces glucides, on peut en déduire si cette boisson va faire énormément varier notre glycémie et induire des risques d’hypoglycémie ou non. On conseillera donc une boisson avec une maltodextrine idéalement à Dextrose Equivalent bas (cf internet index glycémique / charge glycémique / charge insulinique)… Dextrose Equivalent ? Oui c’est l’équivalent de l’index glycémique mais pour les maltodextrines. Plus il est haut, plus cette maltodextrine se comporte comme un glucide à IG haut… La difficulté réside dans le fait que ce DE n’est quasiment jamais mentionné par les fabricants. On retiendra que les maltodextrines de maïs ont souvent un DE modéré à haut, alors que celle issue de la manioc plutot bas. L’ajout de jus de citron dans votre boisson permet de baisser un l’index glycémique de cette dernière… Utile ! Au final, un glucide en ultra-trail, il faut qu’il soit lent et complexe… comme un coureur en somme.

3- Concernant la concentration de glucides, on essaiera de se rapprocher de 60 à 80 g/h (en prenant bien en compte les autres apports que ceux de la boisson). Idéalement au-delà de 50 à 60 g/h, on couplera des glucides utilisant des transporteurs digestifs différents (pour améliorer la tolérance digestive) : maltodextrine et fructose, à une concentration de 2/1 en faveur de la maltodextrine. Le fructose peut s’acheter en poudre indépendamment d’une boisson et s’y ajouter… Idéalement pour la vidange gastrique, la concentration globale des glucides doit se rapprocher de 6 à 8 g par 100 mL de boisson. En toute fin de course, pour « la dernière demi-heure et la dernière descente ou montée », on peut se permettre d’augmenter l’apport glucidique, avec un glucide à index glycémique un peu plus haut pour pouvoir augmenter l’intensité de course. L’hypoglycémie réactionnelle n’interviendra qu’une fois la ligne franchie, et sera largement comblée par l’alimentation de récupération. De nombreux élites utilisent cette augmentation glucidique de fin de course pour « jouer la gagne » en cas de duel serré. A méditer si vous descendez de la flégère avec Kilian Jornet dans les baskets et François D’Haene en ligne de mire.

4- Autre paramètre qui ressort de la littérature scientifique, sans grande évidence, mais avec une tendance et une base théorique : la « tonicité » de la boisson. Elle est dépendante de la concentration en oligo-éléments osmolairement actif (en gros qui vont jouer sur les tranferts entre votre intestin et vos cellules). L’idéal étant d’utiliser une boisson isotonique (de même « concentration » que celle de votre sang) pour avoir des échanges harmonieux et éviter tout problème d’équilibre des liquides dans le sang. Attention aux boissons hypotoniques, qui certes réhydratent bien, mais augmente théoriquement le risque d’hyponatrémie induite par l’effort. La mention isotonique est souvent apposée sur les boissons de l’effort. Il faudra bien respecter le coefficient de dilution mentionné par le fabricant pour s’assurer de la correspondance entre ce qui est annoncé et la réelle tonicité de notre boisson. Plus vous diluerez avec de l’eau pure, plus votre boisson sera hypotonique.

5- Si cette dernière contient un peu de protéines, pourquoi pas. C’est toujours un plus. Sans que cet élément ne vienne altérer la tolérance digestive (parfois les produits protéinés sont des dérivés de produits laitiers ou complets difficilement digestibles à l’effort pour certains). Les acides aminés ramifiés (BCAA) semblent intéressants. Mais retenons aussi que l’alimentation en apporte aussi.

6- Même les données actuelles de la science ne montrent pas d’amélioration pure de la performance : la présence d’antioxydants peut-être un plus, surtout s’il y a plusieurs molécules antioxydantes qui ont une action synergique : vitamine A, C, E, Zinc, Manganèse, Cuivre, Sélénium, etc…surtout pour la phase de récupération.

7- La présence de certains minéraux comme le sodium est importante, en veillant à une concentration isotonique (entre 275 et 295 mOsmol/kg pour les puristes). Ce qui est le cas pour la plupart des boissons de l’effort. L’ajout de sel à sa boisson doit se faire avec beaucoup de recul et d’analyse, le risque de mauvais dosage est important, et de troubles digestifs associé. Le surdosage induisant une sensation de soif, et majorant à distance le risque d’hyponatrémie.

8- Même si la littérature scientifique ne tranche pas à son sujet, la présence de magnésium peut être utile pour le métabolisme énergétique et musculaire. Idéalement on se réfèrera à la concentration de la boisson isotonique. Je tiens à rappeler que le magnésium est osmotiquement actif : c’est à dire que son ajout va augmenter la tonicité de la boisson et donc le risque de trouble digestifs. Pour le potassium, nous pouvons émettre la même remarque : inutile de s’embêter à calculer précisément les apports et compensations : une boisson de l’effort isotonique contient généralement une bonne concentration.

9- Le goût est un élément important : pensez que boire la même boisson pendant plus de 40h de course peut être monotone et parfois lassant. De nombreuses marques développent plusieurs parfums. La menthe est souvent bien tolérée par temps chaud. Margaux Valla a retrouvé que le critère « gout » était le 2e critère de choix derrière celui de la composition de la boisson. Margaux a aussi montré dans son enquête de parmi les critères de choix des boissons décrits pour les ultra-traileurs, la « bonne tolérance digestive » n’arrivait que 10e, avec 1,8% des athlètes qui décrivent ce paramètre comme important. Bien loin derrière le gout, la composition, les allégations commerciales, la production biologique, etc.

COMMENT EXPLIQUER LES SYMPTOMES GASTRO-INTESTINAUX ?

On sait que les troubles GI font souffrir beaucoup de monde. Sur le format 100 miles par exemple, les statistiques vont de 50% (Glace et al., 2002) à 96% (Stuempfle et al., 2015) des coureurs touchés, cela dépendant sans doute de ce l’on met derrière la notion de troubles GI. Ce que l’on connait moins en revanche, ce sont les raisons de ces troubles. Bien sûr, parfois ils peuvent être liés à des erreurs ‘de débutants’ qui consistent par exemple à prendre une boisson trop concentrée ou trop froide, partir sans avoir terminé la vidange gastrique parce que le repas était trop près du départ ou composés d’aliments inadéquats (lipides, acidité, fibres). Mais on peut mettre toutes les chances de son côté et en souffrir tout de même. Par exemple, dans une étude déjà ancienne sur le Swiss Alpine Marathon (67 km, 2000 m D+) qui avait montré que 43% des participants se plaignaient de problèmes GI, aucune relation évidente avec la quantité ou la qualité des boissons ingérées n’avait été notée (Rehrer et al., 1992). Le statut hydrique est une question importante et pourtant pas tranchée : certains chercheurs penchent pour le fait que la déshydratation accentue le problème (Rehrer et al., 1990) quand d’autres stipulent au contraire que la cause est à chercher dans la volonté de vouloir absolument ne pas perdre de poids pendant la course, ce qui reviendrait, d’après Tim Noakes, à se surhydrater (Noakes, 2004). Idem pour l’apport énergétique : il a suggéré tout récemment les apports importants en glucides permettait d’éviter les troubles GI (Arribalzaga et al., 2021) alors que pour d’autres, cela ne permettait pas forcément de limiter les symptômes mais atténuait les souffrances des intestins (van Venrooij et al., 2022).

Il est cependant évident que le seul fait de courir complique sérieusement la donne puisque la prévalence de ces symptômes est bien plus élevée en course à pied qu’en cyclisme. L’onde de choc à chaque foulée est souvent incriminée et à juste titre : elle représente une agression mécanique qui lèse les fines parois du tube digestif pouvant aller jusqu’à induire des saignements. Cette souffrance de la muqueuse de l’intestin et de l’estomac peut s’apparenter à des micro-ulcères. A la fin de la course, au retour à la normale de la circulation sanguine, les ulcérations peuvent saigner jusqu’à provoquer une hématémèse (vomissement de sang), ou une rectorragie (évacuation par l’anus). Or le système digestif n’a pas forcément besoin de cela car il est un peu le dernier servi dans la grande famille des organes à nourrir en oxygène : les muscles prennent la part du roi à l’exercice et le cerveau garde son quota. S’il fait chaud, une partie du débit sanguin va aussi aller en direction de la peau pour refroidir la machine. Au total, le système digestif se retrouve parfois avec moins de 10% de son oxygénation initiale. Difficile avec ça de se taper une tartiflette. Surtout si vous êtes de surcroît un peu stressé par la course car les émotions affectent le temps de transit. Plus surprenant, comme nous l’avons vu au chapitre 1, la façon de courir, en limitant les chocs, pourrait aussi jouer un rôle en limitant les mouvements des viscères (Daley et Usherwood, 2010).

La troisième cause est liée à des facteurs neuroendocriniens mais les mécanismes sont encore peu connus à ce jour. Quoi qu’il en soit, il est important de savoir qu’en plus de son rôle dans la digestion, la couche de cellules qui revêt l’intérieur de l’intestin joue un rôle de barrière sélective. Or l’ischémie d’effort et les vibrations, en plus des symptômes visibles dont on a parlé plus haut, entrainent ce que l’on appelle le ‘leaky gut syndrome’. La membrane intestinale devient perméable. Au final, outre le fait que les nutriments ne s’absorbent plus aussi efficacement (ce n’est pas si grave d’abandonner une course), des bactéries intestinales en profitent parfois pour s’immiscer dans la circulation sanguine. Et là, évidemment c’est plus dramatique (revoir au chapitre 3 du livre).

MICROBIOTE ET ECOSYSTEME INTESTINAL EN ULTRA-TRAIL : PARTICULARITES ET ENJEUX

Par le Dr Samuel Maraffi

1- Qu’est-ce que le microbiote ?

Le microbiote est un ensemble de micro-organismes vivants qui vivent en symbiose avec notre organisme (l’hôte) dans un milieu défini. Par soucis de simplification, on parlera ici du microbiote intestinal qui se localise dans notre tube digestif, de la bouche à l’extremité rectale. Mais il existe aussi un microbiote cutané, respiratoire, genital, etc…

Ces micro-organismes sont des bactéries, virus, champignons, prions et parasites. Le tout réparti de manière diversifiée entre différentes classes, familles, genres et espèces. Le microbiote intestinal constitue un organe à part entière : il est classiquement dit que notre intestin contient autant voire plus de bactéries que notre corps ne contient de cellules ! On parle donc de milliards de micro-organismes ! Etant donné la diversité de ce microbiote, son génome globale, appellé microbiome est infiniment plus riche que notre propre genome.

Dans les dernières décennies, grâce notamment à l’avement d’outils d’analyses plus performants (métagenomique, métabolomique, etc.) : l’étude de ce microbiote s’est accelérée, et les rôles et interactions avec notre organisme sont découverts et précisés à chaque publication.

Par exemple, on sait que notre microbiote s’établit dans les trois premières années de notre vie, qu’il varie et est influencé par de nombreux facteurs, notamment notre alimentation, mais aussi notre consommation de médicaments/compléments, et notre activité physique.

Synthétiquement, il est admis que la santé de notre microbiote passe par sa richesse, ses capacités de résilience et sa diversité. Mais aussi par son équilibre avec notre organisme : tube digestif, paroi intestinale, sécrétions digestives, cellules immunitaires et neuroendocriniennes de l’intestin, … Je préfère donc utiliser le terme « d’écosystème digestif » plutôt que de microbiote, car il permet d’intégrer plusieurs autres paramètres dans le diagnostic et la prise en charge de certaines problématiques.

2- Pourquoi parler de microbiote et d’intestin en ultra-trail ?

Pour plusieurs raisons :

1/ Ce dernier va conditionner la bonne santé générale de notre organisme au quotidien et donc la possibilité d’être en forme, non blessé, d’optimiser l’adaptation de l’organisme aux charges d’entrainement, et de tolérer certaines stratégies nutritionnelles utilisées à des fins de performance. Certains auteurs décrivent même le microbiote comme un facteur majeur de bonne santé.

2/ Parce que l’activité physique d’endurance, et donc la pratique de l’ultra-trail est pourvoyeuse de modifications spécifiques de cet ecosystème. Ces dernières peuvent être normales (« physiologiques ») ou parfois anormales (« pathologiques »), et donner différents problèmes (digestifs, mais aussi extradigestifs). Et quand on sait qu’environ 30% des abandons sur ultra-trail sont d’origine « digestive », on est en droit (même en devoir) de s’interroger sur l’intérgité de notre microbiote avant de s’élancer sur une course.

3/ Parce que de la qualité de cet écosystème va découler l’efficacité énergétique et fonctionnelle de notre alimentation (digestion, métabolisme, …) en dehors de l’effort, mais aussi à l’effort et en récupération. En effet, 50 g de glucides ne seront pas forcément assimilés de la même manière chez deux individus avec des écosystèmes digestifs différents.

4/ Parce qu’il peut exister des situations pathologiques de cet écosystème intestinal, parfois méconnues des professionnels de santé non formés, et provoquant une errance diagnostique et thérapeutique. Et on voit encore trop souvent des athlètes consommer dans antidiarrhéiques, antispasmodiques intestinaux qui n’ont pas de réels intérêts sur le traitement de la cause de ces symptomes…

Bien au delà de la simple digestion des aliments, l’écosystème intestinal intervient dans de nombreuses fonctions qui auront un impact dans la pratique de l’ultra-trail :

- l’assimilation, la digestion des macro et micronutriments, minéraux et de l’eau

- L’équilibre de la balance énergétique (les acides gras à chaine courte produits par les bactéries intestinales sont utilisées à but énergétique)

- la réponse immunitaire : interactions avec les voies immunitaires et mécanismes d’allergies plus ou moins retardée, de tolérance et d’intolérance alimentaire, régulations de voies immunitaires impliquée dans les phénomènes d’auto-immunité, implication dans la régulation de l’immunité « mucosité » et les infections des voies respiratoires supérieures (Kekkonen et al. 2007; Gleeson et al., 2012).

- la modulation de l’inflammation : les altérations de notre microbiote (dysbioses) et de la paroi intestinale (hyperperméabilité intestinales) sont pro-inflammatoires.

- La régulation du poids

- le fonctionnement cérébral : par exemple par la production de neurohormones (ex : sérotonine) directe et indirecte, avec une implication potentielle dans la physiopathologie de la fatigue centrale.

- perméabilité équilibrée de la paroi intestinale : phénomène d’inflammation, d’endotoxinose, et de translocation bactérienne…

- Le lien avec les voies de signalisation d’adaptation à l’exercice : myokines et cytokines (Morh et al., 2020), axe corticotrope et voie neuro endocrinien surrénalienne et autonomiques (Moloney et al? 2014).

- rôles des dysbioses dans l’insulinosensibilité, l’obésité et le surpoids, les pathologies neurodégénératives, dysimmunitaires, …

Le moindre grain de sable dans l’engrenage peut entraver ce subtil équilibre, provoquant ou non des situations pathologiques, dont la pratique de l’ultra-trail peut majorer ou mettre en évidence.

Il est à noter que, comme souvent, il n’y a pas beaucoup d’études et données scientifiques de valeur concernant le microbiote intestinal et la pratique de l’ultra-trail.

3- Que faire pour avoir un « bon microbiote » au quotidien quand on est ultra-traileur ?

C’est une question complexe, car très individuelle. Elle nécessite parfois des évaluations spécialisées. Et surtout : existe-t-il un « bon » et un « mauvais » microbiote ?

Ce qui est certain, c’est qu’il faut éviter toutes les situations pouvant induire des modifications notables de cet équilibre subtil. Les pathologies du microbiote sont appelées les dysbioses.

L’alimentation au quotidien est un formidable outil pour avoir un microbiote équilibré et diversifié : avec une alimentation à dominance végétale, biologique, équilibrée sur le plan énergétique, diversifiée et riche (en prébiotiques, probiotiques parfois, fibres, antioxydants, lipides de qualité …). On prendra garde aux aliments transformés (additifs, conservateurs, emulsifiants, correcteur d’acidité, colorants, edulcorants, sans parler des composés neurotoxiques, perturbateurs endocriniens, cancérigènes, …), mais aussi aux sources de graisses saturées et de glucides à index glycémique très haut. Le microbiote et son fonctionnement suit aussi un rythme circadien. La régularité de la prise alimentaire est donc un gage de santé (Parkar et al. 2019). Les cuissons douces et vapeur auront un impact plus bénéfique que les cuissons à haute température.

Les modifications alimentaires ont un impact direct sur le microbiote, en moins de 24 h. Sachant que ce dernier est très résilient, et qu’il retrouve souvent rapidement son état antérieur suite à une perturbation mineure.

On fera aussi attention à sa consommation de médicaments et compléments. De nombreuses molécules intéragissent avec notre écosystème digestif. Les plus connues sont les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les corticoïdes, les anti-acides pour l’estomac, mais aussi certains traitements chroniques pour l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies auto-immunes et inflammatoires… Bref, moins c’est mieux.

Le stress psychologique est aussi un facteur infulençant notre microbiote, tout comme la consommation d’alcool et de tabac, la sédentarité et l’inactivité physique en sont d’autres.

En cas de symptomes digestifs au repos ou à l’effort, en cas de pathologie inflammatoire chronique (la tendinopathie qui traine), d’allergie, ou de fatigue anormale : on peut être amené à explorer cet écosystème digestif sous plusieurs forme :

- analyse du microbiote : directe ou indirecte.

- analyse de la perméabilité intestinale

- analyse de l’équilibre oxydatif chronique et du statut antioxydant

- analyse secondaire de l’immunoréaction à certains aliments, de déficit en lactase, de maladie coeliaque

- analyse de la répartition et du profil lipidique (équilibre oméga 3/6 par exemple)

- analyse métabolites du microbiote (acides gras à chaine courte)

Le tout associé à un examen clinique complet et minutieux (avec enquête et calendrier alimentaire prenant en compte les particularités de l’alimentation avant pendant et après un trail, etc).

Ces analyses sont souvent onéreuses, mais peuvent s’avérer utiles. La plupart du temps, en amont, un rééquilibrage alimentaire qualitatif en dehors et pendant l’effort est à effectuer avant d’envisager de telles explorations.

Mais néanmoins, le dépistage et la prise en charge de certaines pathologies peut parfois résoudre des problématiques récurrentes et persistantes chez l’ultra-traileur. Ces informations peuvent aussi être utiles pour celui ou celle qui s’intéresse à sa santé nutritionnelle et chez le traileur de haut niveau pour optimiser cette dimension de la « santé-performance »

L’appréciation de notre microbiote ne peut donc se faire de manière isolée. Elle se fait dans un cadre global, avec l’étude de toutes ces fonctions décrites ci-dessus.

4- Quelles sont les grandes situations « pathologiques » touchant cet écosystème chez l’ultra-traileur ?

Chez l’ultra-traileur, en plus des pathologies usuelles du sportif, j’ai pour habitude de voir fréquemment :

- des dysbioses à Clostridum et/ou Bacteroidetes pour ceux dont l’alimentation est riche en protéines, en se posant la question de la « normalité » de cette « dysbiose » chez le sportif (cf question suivante)

- des dysbioses avec candidose digestive (surtout liée à la consommation de glucides) plus fréquemment

- une hyperperméabilité intestinale dont la prise en charge est multifactorielle

- souvent des déséquilibres oxydatifs marqués qui auto-entretiennent l’hyperperméabilité sous-jacente

- des dystolérances à certains groupes alimentaires, dont la mutlplicité doit faire penser à un mécanisme d’hyperperméabilité sous jacent

Mais aussi des anomalies biologiques pouvant faire penser que l’écosystème digestif est en cause :

- syndrome inflammatoire de bas grade chronique

- carences (ex : carence en fer induite par une hyperhepcidinémie, elle même induite par une inflammation de bas grade, elle même provoquée par une hyperperméabilite… On traitera la carence en fer en optimisant la perméabilité intestinale dans cette situation… encore faut-il y penser, et le rechercher)

- des allergies extra-digestives

Je vous propose de faire un focus sur 3 problématiques intéressantes dans l’ultra-trail et parfois méconnues !

Zoom sur l’hyperperméabilité intestinale (« Leaky Gut syndrom »)

La paroi de l’intestin est un équivalent de filtre sélectif intelligent entre le contenu de notre tube digestif et notre organisme. Cette paroi, recouverte d’un mucus, est composée de cellules intestinales jointes les unes aux autres, associées à des cellules immunitaires et neuro-endocriniennes. L’appellation « paroi intestinale » regroupe donc des aspects mécaniques, mais aussi physico-chimiques avec de nombreuses interactions. Il s’agit donc d’un concept plus généraliste et complexe qu’une simple « paroi » au sens architectural du terme.

Cette paroi permet le passage actif et passif de nombreux nutriments, minéraux et de l’eau.

L’ultra-trail provoque quasiment systématiquement une altération de ce filtre pariétal. Les mécanismes sont multiples : le phénomène d’ischemie-reperfusion, le stress et déséquilibre oxydatif, la deshydratation, l’hyperthermie, les vibrations mécaniques, les dysbioses, l’inflammation locale, certains médicaments et aliments, etc…

Il en résulte une « hyperperméabilité intestinale » provoquant une « porosité » anormale, aggravée par l’effort, mais pouvant persister au repos et de manière chronique. Les conséquences sont nombreuses :

- endotoxinose : translocation bactérienne du tube digestif vers l’organisme

- Passage de molécules avec réaction immunitaire immédiate ou retardée : immuno-allergie alimentaire, auto-immunité, …

- Réaction inflammatoire de l’organisme : inflammation de bas grade

La métaphore classique est celle d’un filtre à café, ou d’un tamis. La pratique de l’ultra-trail entraine régulièrement une augmentation de la taille des mailles de ce tamis.

Cette situation peut donner des symptômes digestifs : douleurs, crampes intestinales, diarrhées, ballonnements, flatulences… au repos, mais plus régulièrement à l’effort, surtout quand il est intense et par temps chaud.

Mais cette hyperperméabilité peut donner des symptômes extra-digestifs en lien avec les conséquences décrites ci dessus : blessures à répétition, fatigue, allergies diverses, troubles d’assimilation et de digestion de certains nutriments et minéraux, …

Un des enjeux est de dépister cette situation, afin d’en réduire l’impact. L’examen clinique étant parfois peu spécifique, on peut avoir recours à des marqueurs biologiques particuliers (sanguins ou dans les selles). Il faut intégrer ce dépistage avec une évaluation complète des habitudes alimentaires, des antécédents, du statut oxydatif, inflammatoire, du microbiote, mais aussi lipidique etc…

La prise en charge sera individualisée, planifiée et comprendra :

- des adaptations alimentaires au quotidien (évictions, réintroductions progressives, majoration d’autres aliments, …),

- Des adaptations alimentaires à l’effort,

- Des stratégies de limitation des facteurs de risques au quotidien et à l’effort (gestion de l’hyperthermie en course),

- L’éviction de certains médicaments et compléments (anti-inflammatoires, antibiotiques, …)

- Parfois l’utilisation de certains compléments (L-Glutamine, Cystéine, …)

- La prise en charge des facteurs associés (déséquilibre oxydatif, dysbiose, déséquilibre lipidique, …)

Zoom sur l’axe intestin-cerveau : le microbiote intestinal joue t’il un rôle dans le phénomène de fatigue centrale en ultra-trail ?

Une des particularité de l’ultra-trail, sur le plan physiologique, est l’apparition d’une fatigue périphérique mais aussi centrale plus la distance s’allonge. C’est un axe majeur d’étude pour la prévention des blessures mais aussi la performance. C’est aussi un des facteurs limitants majeurs en ultra-trail.

L’écosystème digestif joue un rôle important dans le fonctionnement neuroendocrinien de l’organisme. On parle même « d’axe intestin – Cerveau » pour démontrer les liens entre ces organes. Il est à noter que ces interactions ont lieu dans les 2 sens.

Concernant la fatigue centrale : certains auteurs décrivent des anomalies fonctionnelles du métabolisme de la sérotonine dans le cerveau. Cette dernière est produite pour partie par certaines cellules spécifiques de la paroi intestinale mais aussi par le microbiote. (El Aidy et al. 2015; Bailey et al., 1993; Foley et Fleshner, 2008). De même, et souvent de manière associée, des modifications du métabolisme de la dopamine sont décrites.

Sans rentrer dans des détails biochimiques et neurophysiologiques complexes, on retrouve beaucoup d’articles dans la littérature s’intéressant au lien entre le microbiote et l’humeur du sportif (Grant et Baker, 2017).

Néanmoins, en dehors de « prendre soin de son microbiote » au quotidien, ces données scientifiques ne permettent pas de conclure formellement à l’intérêt de l’utilisation d’une souche de probiotique en particulier ou autre.

Zoom sur la candidose digestive en ultra-trail

Comme précisé au début de cet article, notre microbiote ne contient pas uniquement que des bactéries, mais aussi des champignons… Dont le Candida Albicans. En temps normal, sa quantité est limitée et il vit en parfait équilibre et harmonie au sein de l’écosystème digestif.

Dans certaines conditions (antibiothérapie, immunodépression transitoire du sportif, consommation glucidique importante et régulière, …), ce dernier prolifère, intéragit négativement avec notre système immunitaire et commence à prendre ses aises dans le tube digestif. Il peut proliférer à distance ensuite et donner un tas de symptômes peu spécifiques, liés aux dérèglements immunitaire qu’il induit (fatigue, inflammation chronique, tendinopathies, allergies, réactivations virales comme l’herpès, le CMV ou le zona…). Il sécrète une famille d’enzymes (Secreted Aspartyl Proteinases) qui viennent détruire la paroi intestinale et induire une hyperperméabilité comme décrit précédemment (Naglik et al, 2003).

La problématique réside dans le fait que les symptomes sont souvent extra digestifs et peu spécifiques : fatigue, contre performances, allergiques, tendinopathies qui trainent, troubles de l’humeur, troubles du sommeil, maladies inflammatoires, douleurs articulaires ou musculaires diffuses, tableau fibromyalgique, …

Et ses symptômes sont fréquents chez l’Ultra-Traileur. D’autant plus que son régime et son activité physique immunodépressive le rend plus vulnérable au passage pathologique du Candida Albicans !

Il est donc important dès la moindre suspiçion, d’en faire le diagnostic et de le traiter. On pourra utiliser des outils biologiques directs et indirects.

Concernant le traitement, comme souvent, il s’agira :

- d’adapter l’alimentation quotidienne pour limiter l’hyperperméabilité et les facteurs perturbant le microbiote (antioxydants, lipides de qualité, …)

- de consommer de l’ail qui est un antifungique naturel, comme les pépins de pamplemousse

- d’éviter les aliments fermentés, croutes de fromages

- d’éviter les levures (médicamenteuses, comme l’ultralevure ou le carbolevure, ou la levure de bière)

- d’éviter la consommation de glucides rapides en dehors de l’effort

- parfois d’avoir recours à des antifungiques médicamenteux et des probiotiques fungicides. (Lactobacillus Acidophilus LA 401)

5- Dans quelle mesure la pratique de l’ultra-trail peut modifier notre microbiote ? Il y’a t-il un lien entre ce dernier et la performance sportive ?

L’activité physique, surtout en endurance entraine des modifications de la qualité et quantité du microbiote et de tout l’écosystème intestinal. (Petersen et al., 2017; O’Donovan et al., 2020) Certains auteurs comparent le microbiote à un organe endocrinien sensible aux changements homéostatiques et physiologiques induits par l’activité physique (Donati et al. 2019).

L’activité physique, de manière modérée, a globalement un rôle bénéfique pour l‘écosystème digestif comparativement à la sédentarité. Mais la pratique intensive et prolongée est plutôt délétère (Durk et al. 2019). Un des éléments notables de ce basculement est là capacité de l’organisme de tamponner le déséquilibre oxydatif.

Toutefois, la pratique d’un sport d’endurance entraine systématique des modifications de notre microbiote, dont la difficulté est justement de savoir si elles sont pathologiques ou simplement adaptatives…

Sans être exhaustif ,et pour ne pas surcharger ce chapitre, on peut citer en exemple certains travaux ayant montré :

- la forte prévalence de Veillonella atypica chez le cycliste professionnel, en lien avec la performance (métabolisation lactate ensuite utilisé à titre énergétique) (Scheiman et al., 2019)

- L’augmentation de l’abondance de Prevotella en lien avec le volume hebdomadaire d’entraînement (Scheiman et al., 2019). Cette dernière étant impliquée dans les voies métaboliques des acides aminés et des glucides.

- surreprésentation de Methanobrevibacter smithii chez les cyclistes professionnels (Scheiman et al., 2019)

- majoration de l’hyperperméabilité chez le sportif par rapport au sédentaire

- lien entre Bacillus Coagulans GBI-30, 6086 et réduction des dommages musculaires post-effort et donc amélioration de la performance (Jäger et al. 2016)

- L’augmentation de Akkermensia chez le sportif (Scheiman et al., 2019)

- les liens entre certaines bactéries (ratio Firmicutes/Bacteroidetes) et des marqueurs aérobies (VO2max) (Durk et al. 2019)

- les liens entre le type d’activité physique (endurance, force) et le microbiote : ces populations ayant des diversités bactériennes différentes (O’Donovan et al., 2020).

Mohr et al. ont détaillé ces particularités dans leur revue de littérature (Morh et al., 2020)

Malgré tout, ces études manquent de puissance statistique et de validité externe, car elles sont souvent effectuées sur de petits échantillons, avec de nombreux facteurs confondants (en particulier l’alimentation, mais aussi l’histoire sportive).

D’autre part, l’isolement de souches bactériennes ayant un intérêt sportif sur le plan théorique in vitro n’a pas forcément le même effet in vivo, chez un athlète, et encore moins en ultra-endurance.

D’un point de vue « performance pure » : On peut citer de nombreux exemples pour l’Ultra-Trail :

- effets ergogéniques de L. Plantarum TWK10 sur la fatigue (Kaushik et al. 2009; Li et al., 2012; Huang et al., 2018), de Saccharomyces Boulardii sur la performance et l’économie aérobie (Soares et al., 2019), de Bacillus Coagulans GBI-30 sur les lésions musculaires induites par l’exercice (Jäger et al. 2016)

Mais ces effets catalogués de certaines espèces bactériennes sont encore très incertains, dépendent énormément de l’hôte, son indovidualité et son microbiote… même si certaines équipes ont cherché à effectuer des transplantations fécales d’athlètes de haut niveau chez des amateurs pour observer si une amélioration de performance était obtenue, les résultats restent inconstants et difficilement extrapolables.

Néanmoins ces études mettent en avant le rôle important de notre écosystème digestif sur notre santé et notre performance !

6- Conclusion

Pour conclure, la pratique de l’ultra-trail, avec ses exigences physiologiques et nutritionnelles, entraine des modifications de notre écosystème digestif qui peuvent être adaptatives mais plus souvent pathologiques. Dans cette dernière situation, l’impact de ce dysfonctionnement peut entrainer des symptômes digestifs, mais aussi extra digestifs pouvant conduire à une contre performance, mais aussi à des problèmes de santé.

Il peut être intéressant d’intégrer le dépistage et le diagnostic des pathologies de cet écosystème dans la prise en charge au long cours du traileur pour sa santé, mais aussi pour sa performance.

L’alimentation, les médicaments et les compléments sont les principaux éléments modifiant notre microbiote. Il convient donc d’avoir un nutrition quotidienne de qualité et de ne pas hésiter à consulter des professionnels de la nutrition du sport.

L’évolution des connaissances en la matière promet encore de nombreuses découvertes et modification des pratiques dans les années à veni

LA CAFEINE ET LES HALLUCINATIONS

Avec la collaboration du Dr Samuel Maraffi

La caféine est couramment utilisée dans le milieu sportif est a même été interdite, puis ré-autorisée en dessous d’un certain seuil, puis autorisée complètement dans l’histoire de l’antidopage. Les méta-analyses et les avis d’experts montrent que la caféine a tendance à améliorer les performances anaérobies et aérobies. Les coureurs d’ultra trail l’utilisent fréquemment. Le but recherché est peut-être tout autre que l’amélioration directe de leur performance, à savoir la lutte contre les signes de fatigue et le sommeil. C’est très complexe car c’est très individuel ! Nous avons tous une sensibilité différente à la caféine. Pour avoir échanger avec de nombreux ultra traileurs élites, le nombre d’heures de course à partir de laquelle ils envisagent de dormir est aux alentours de 30-35h. C’est à dire que pour certains : quand ils estiment que leur course va durer moins de temps : l’utilisation de caféine sera faite dans le but de lutter contre le sommeil et de franchir la ligne… et ils verront pour dormir après… Mais quid des courses plus longues ? Courses où l’on sait aussi que scientifiquement il y a un intérêt à se donner du temps de sommeil (encore une fois dont la stratégie et planification sont très individuelles), et ou la caféine pourrait justement empêcher de dormir, donner un faux éveil avec des troubles de concentration et une fatigue accumulée et donc le risque de blessure, d’abandon ? Sans compter sur le risque de déshydratation (la caféine est diurétique), et les troubles digestifs… A haute dose, il y a un risque d’effet cardiaque. A mon sens, il faut tester, se faire une idée, se dire que notre dose se situe aux alentours de 3mg/kg en une seule prise, mais peut varier, et qu’au-delà de 6 mg/kg, les effets indésirables sont très fréquents. Information notable : il faut savoir que les gels et compléments concentrent de la caféine anhydre et ont donc plus d’effets que le café en boisson. (Que ce soit les effets sur la performance, mais aussi les effets indésirables).

La privation de sommeil

La plus longue période passée volontairement sans dormir documentée est de 264 heures, soit 11 jours, par un jeune californien de 17 ans. En 1959, un disc-jockey de New-York est resté éveillé pendant 8 jours mais développa vers la fin une sévère psychose paranoïaque et, comme il croyait avoir été empoisonné, il ne laissa plus personne s’approcher de lui pendant les dernières heures de son record. Cela rappelle étrangement la fin de course de la célèbre ‘Race Across America’, épreuve qui consiste à traverser les USA d’Est en Ouest en pédalant sur 4800 km : un des leaders de l’épreuve, persuadé qu’un membre de son équipe d’assistance lui avait piqué sa femme, est descendu de vélo pour lui casser la figure !

Les durées maximales de privation de sommeil lors d’épreuves sportives ne sont pas connues avec précision. Bien entendu, cette restriction maximale de sommeil possible va dépendre de la nature et de la durée totale de l’épreuve. Des données de terrain montrent qu’il est possible de passer plus de 60 heures sans dormir en réalisant un exercice à environ 30-40% de VO2max. On trouve dans la littérature l’exemple d’une étude où un sujet a répété 100 fois (du lundi 9 h au vendredi 13 h), sans arrêt entre chaque, la séquence suivante en laboratoire: 20 minutes de marche, 20 min de vélo et 20 minute sur un rameur (Thomas et Reilly, 1975). L’autre solution pour les chercheurs qui s’intéressent aux réactions du corps poussé dans ses retranchements consiste à profiter de compétitions un peu folles, comme par exemple la Southern Taverse, 100 h de raid-aventure en Nouvelle-Zélande (Lucas et al., 2009). Il est moins dangereux d’être en déficit grave de sommeil si on court sur place plutôt que dans la montagne ou, pire, que si l’on navigue sur un océan. Deux coureurs d’ultra-endurance (Michael Micaletti et Philippe Billard) ont couru les 6 jours d’Antibes en juin 2011 dans des conditions particulières. D’abord, cela s’est déroulé sur un tapis roulant. Deuxième spécificité, ils étaient équipés en permanence de capteurs permettant d’objectiver leur activité cérébrale pendant le sommeil et la course. Sous la houlette d’Eric Mullens et son équipe, nos deux coureurs immobiles avaient auparavant subis toute une batterie des tests chez eux dans le but notamment de déterminer les périodes les plus favorables à l’endormissement, joliment appelées ‘portes du sommeil’ [1]. On se demande si le Dr Mullens va découvrir des modifications de la fonction cérébrale pendant l’effort chez ces deux cobayes en restriction de sommeil. Certes un cobaye n’est pas un rat mais il est amusant de rapporter ici que des ondes lentes de grande amplitude, caractéristiques du sommeil lent profond, ont été détectées tout récemment dans le cortex moteur de rats éveillés qui avaient été préalablement privés de sommeil (Vyazovskiy et al., 2011). Peut-être a-t-on mis ici le doigt sur une solution trouvée par le cerveau pour s’économiser tout en étant éveillé. Reste à savoir si la même réponse s’applique à l’homme. Certains raideurs ou marcheurs de grand fond rapportent parfois une capacité à dormir en marchant. Ceci pourrait être un début d’explication !

Les effets principaux du manque de sommeil sont d’ordre psychologique et cognitif avant d’être physiologique, ce qui renforce l’idée selon laquelle le sommeil est principalement utile au cerveau. De très nombreuses études ont montré une altération des aptitudes cognitives ou neurophysiologiques en privation de sommeil d’un point de vue expérimental. Par exemple, on sait que la capacité de conduite, en particulier le temps de réaction au freinage, souffre du manque de sommeil (Miyata et al., 2010). Attention en rentrant chez vous après un ultra-trail. Quand on rajoute de l’activité physique à la privation de sommeil, les choses empirent et c’est donc sans surprise que des altérations ont été mise en évident en ultra, par exemple par l’équipe de Rémi Hurdiel sur l’UTMB, et ce quel que soit le niveau ou la stratégie du coureur (Hurdiel et al., 2015). Personne n’en sort indemne sur ce plan là. Les altérations sont encore plus marquées à certaines heures du jour qui correspondent à des creux de vigilance comme on l’a expliqué dans le livre (Hurdiel et al., 2018). A tel point que les hallucinations qui ne surviennent habituellement pas avant la troisième nuit de privation peuvent apparaître dès la deuxième nuit dans les épreuves d’ultra-endurance (encadré ci-dessous). Pour plus d’informations sur les effets physiologiques de la privation du sommeil sur la performance, reportez-vous à mon article dans le magazine Sport et Vie n°130 (janvier-février 2012). La détérioration de la performance aérobie en situation de privation de sommeil pourrait tout simplement être liée à une tolérance psychologique à l’exercice plus faible. La perception de l’effort après une ou deux nuits blanches est généralement plus élevée (e.g. Oliver et al., 2009), même s’il existe comme toujours quelques études contradictoires. Or l’augmentation de la perception de l’effort se traduit par une altération de la performance à l’exercice sous-maximal (voir le modèle de la chasse d’eau dans le livre). L’augmentation de la pénibilité pourrait être due à la production de substances inflammatoires qui exacerbent la douleur lors d’une privation aigue (Vgontzas et al., 1999).

Tout le monde ne subit pas la privation de sommeil de la même façon. Certains sont bons à rien dès qu’il leur manque quelques heures de sommeil et d’autres résistent plutôt bien. Pourra-t-on un jour sélectionner les meilleurs ultra-traileurs sur la base de la résistance au sommeil ? On n’en est pas là. On ne sait même pas si c’est un atout d’être petit dormeur au quotidien pour les efforts qui nécessitent de se priver de sommeil. On aurait naturellement tendance à le penser mais rien ne permet de l’affirmer. On sait à peine qu’il existe une corrélation significative, quoique qu’assez faible, entre la VO2max initiale déterminée de façon indirecte sur un test de terrain et la baisse de VO2max en situation de privation de sommeil (Racinais et al., 2004). C’est un peu comme en altitude, les plus gros moteurs souffrent le plus. Mais contrairement à l’altitude où on a désormais une bonne idée pour expliquer le phénomène, cela reste mystérieux dans le cas de la privation de sommeil. Bref, tout reste à faire dans ce domaine. On ne sait pas non plus s’il est possible d’habituer son organisme à fonctionner en privation de sommeil. Le sommeil, c’est passionnant mais c’est compliqué.

Les hallucinations

Les hallucinations sont un phénomène que l’on retrouve fréquemment dans les récits de coureurs. La prévalence des hallucinations était de 30% chez les participants à la Badwater, une course de 217 km dans la vallée de la mort. Un livre entier ne suffirait pas à compiler tout ce qu’internet compte de descriptions d’hallucinations dans les compte-rendus de courses : sanglier à la place d’un buisson, bateaux au milieu du désert, crocodile autour du Mont-Blanc, etc.

Laurent Vercueil, coureur d’ultra-trail et neurologue au CHU de Grenoble, apportait en 2009 son éclairage sur le forum Ultrafondus. Pour lui, les descriptions lues dans les récits renvoient chacune à des phénomènes neurologiques identifiables :

« La plus courante, qui survient très facilement en cas de privation de sommeil, ce qui est courant dans l’ultra, est l’impression de ‘déjà vu-déjà vécu’, ou fausse familiarité. C’est aussi une impression fugace qui peut se produire en dehors de tout ultra, pour peu qu’on soit un peu fatigué. Les bases neurologiques en sont assez bien connues : il s’agit probablement d’une dissociation entre la perception consciente de l’évènement et ce qu’on peut schématiquement appeler la perception ‘non consciente’. En temps normal, les deux modes de perception sont simultanés, et il existe une cohérence entre ce qui est perçu, et ce qui est, mettons, ‘ressenti’ de la situation. Si un décalage s’introduit entre les deux modes, un sentiment d’étrangeté apparait, avec l’impression que ce qui est perçu a déjà été ressenti (ce qui est effectivement le cas).

D’autres manifestations assez fréquentes sont les illusions, c’est à dire des représentations mentales fausses issues de perceptions véritables. Favorisées par la pénombre et l’obscurité, c’est essentiellement une impression soudaine qu’un animal se déplace rapidement dans la périphérie du champ de vision. Le temps de faire une saccade oculaire et de fixer l’animal (éventuellement, un prédateur), il a disparu. On ne voit que les ombres projetées des arbres. Assez banal aussi. La plupart de ce qui est décrit dans les récits d’ultra sont des illusions visuelles, et non, strictement des hallucinations. Alors que les hallucinations sont des perceptions sans objet réel (il n’y a strictement rien, et je vois un éléphant rose), les illusions sont des perceptions erronées d’un objet réel (ce coussin aperçu dans la pénombre a pris la forme d’un chat endormi).

Un cran au-dessus, il y a des illusions auditives : j’en ai été victime pendant l’UTMB® 2006 : perception de sons, de voix, qui étaient en fait le choc de mes bâtons sur le sol, déformé par mon entendement. Ensuite, on arrive aux hallucinations les plus impressionnantes, qui peuvent être rangées dans trois catégories :

1) les objets ou personnages inexistants, qui viennent évoluer dans l’environnement. Irruption d’un véhicule sur un sentier de montagne, une personne de sa famille, disparu depuis des années, qui vient se manifester…Il s’agit probablement de production onirique, en lien avec l’irruption de fragments de sommeil, phénomène que l’on rencontre lorsque la dette de sommeil est très importante, accumulée, et que la ‘pression du sommeil’, et particulièrement du sommeil paradoxal [2], est forte.

2) une modification complète de l’environnement : la personne se croit ailleurs que là où elle se trouve.

3) des modifications de la perception du soi propre : ce sont les phénomènes d’autoscopie (on se voit soi-même) ou d’héautoscopie (on se voit soi-même, mais en étant sorti de son propre corps : ‘out of body expérience’). Ce sont des phénomènes assez fascinants, qui ont été également décrits dans certains récits. Je me souviens d’un coureur qui poursuivait un autre coureur, seul, dans la deuxième nuit de l’UTMB®, qui avançait devant lui au même rythme, et qui s’arrêtait pour pisser exactement en même temps que lui, et lorsqu’il voulait en profiter pour le rattraper, se réajustait en même temps que lui et fuyait à la même vitesse, jusqu’au moment où il a compris que ce coureur qui le précédait, c’était…lui. »

Certains coureurs sont sujets à ces illusions de l’esprit alors que d’autres beaucoup moins. Avec le temps et l’expérience, il semble que l’on puisse réussir à domestiquer ses hallucinations, à les vider de l’angoisse qui les accompagne mais pas à les contrôler. Et il est vrai que cela peut être angoissant. J’ai vécu au Tor des Géants un genre d’hallucination proche de la deuxième catégorie décrite par Laurent Vercueil : en descendant du col Malatrà en direction du refuge Bonatti, il y a un long vallon que je connaissais pour l’avoir reconnu deux fois. Au début tout allait bien mais à partir d’un certain moment, il y a eu un décalage entre la durée attendue pour parcourir ce vallon et l’instant que je vivais. Dans un premier temps, je ne me suis pas inquiété, mettant cela sur le compte du manque de sommeil car je savais que la désorientation spatio-temporelle en est un des symptômes. Toutefois, au bout d’un moment, ce n’était plus possible. C’était trop long. Je voyais les rubalises défiler, je savais que j’étais sur le chemin mais dans ma tête, le refuge Bonatti aurait dû être là depuis longtemps déjà. Trop longtemps. La seule possibilité à cet instant précis était que je rêvais que je courrais. Je ne rêvais pas, le refuge a fini par arriver et tout s’est recalé.

[1] Il semblerait que certaines portes du sommeil permettent d’obtenir plus de sommeil paradoxal et d’autres plus de sommeil lent profond

[2] Voir la partie sur le sommeil au chapitre 4.

LAVAGE DE CERVEAU

Par le Dr Romain Manet, neurochirurgien

Un cerveau qui carbure ça pollue